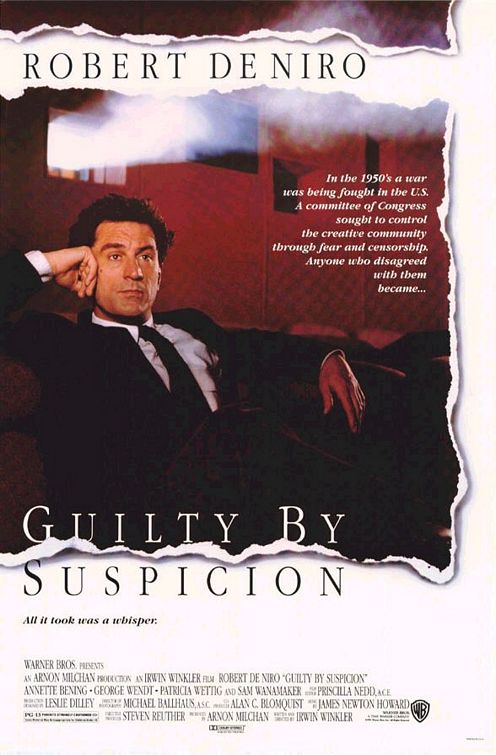

そのときにならなければ、自分の正義感の脆さに気づくことはできない [真実の瞬間]

1991年 アメリカ

あらすじ

1951年。デイヴィット・メリルは気鋭のハリウッドの映画監督だった。

フランスでの2ヶ月のロケハンから帰国すると、映画業界に不穏な空気が流れていた。アメリカ下院非米活動委員会が、ハリウッドの共産主義者排除に乗り出してきたのだった。委員会のやり方は共産主義のおそれがある人を召喚し、無罪と引き換えに共産主義のおそれがある他人を密告させるというものだった。

デイヴィットは共産主義者ではなかったが、若かりし頃に集会に参加したことがあるということでリストに名前が上がっていた。彼が懇意にしてもらっていた映画会社の社長からは、我が身を守るために密告してしまえと指示されるが、デイヴィットは無実の人の人生を台無しにするようなことはできないと拒否した。

共産主義のおそれがある人物が関与した映画は、それだけで圧力によって潰される時代だった。密告することを拒否したデイヴィットは手掛けていた映画から外されただけでなく、映画業界から完全に干されてしまった。

映画監督として活動を続けるためには、委員会で証言するしか選択肢は残されていなかった。委員会に出席したデイヴィットは……。

感想

1946年〜70年代まで続いたハリウッドでの共産主義排斥の中で人生を狂わされた映画人の悲劇を描いた作品です。本国ではそのムーブメントを「ハリウッドブラックリスト」と称しているとのことです。

人権擁護派から「許すことができない人権蹂躙」、「こういうことが再び起こることがないよう権力への監視を緩めてはならない」といった感想が次々と寄せられるでしょうし、私も基本的には賛同します。しかし、当時は冷戦時代でした。共産主義が国内で勢力を拡大することによる国家転覆への危機感もまた根強く、その底しれぬ不安感が「赤狩り」旋風へと繋がっていったのだと思います。

現在の社会で国家安全を脅かす要素が生じたとき、果たしてどれだけの人が人権擁護を声高に訴えることができ、またその訴えに賛同を表明することができるでしょうか。多くは自分の正義感の脆さに気づかぬふりをして、自己弁護をしながら生き残るための選択をするような気がします。結果論で「あれは間違いだった」と批判することは簡単ですが、その渦中にあって体制を批判することは、とても難しいことだとつくづく再認識しました。

最後までお付き合いいただきありがとうございました。皆さんの感想も教えてください!

もしよろしければ、twitterアカウント(@TBasco_JP)をフォローしてください。ツイートで更新をお知らせしています。